Les astronomes ont, pour la première fois, observé de manière définitive une éruption massive de gaz chargé provenant d’une étoile située au-delà de notre Soleil, confirmant que des événements météorologiques spatiaux aussi violents ne sont pas propres à notre système solaire. Cette découverte a des implications significatives pour la recherche d’exoplanètes habitables, en particulier celles en orbite autour du type d’étoile le plus courant dans la Voie lactée : les naines rouges.

La découverte : une éjection de masse coronale (EMC) confirmée

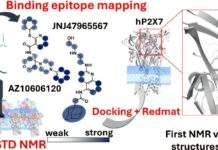

L’éruption provenait d’une étoile naine rouge, StKM 1-1262, située à environ 130 années-lumière. Les scientifiques ont identifié l’événement comme une éjection de masse coronale (CME) – une explosion de plasma magnétisé semblable aux tempêtes solaires qui provoquent des aurores sur Terre. Cependant, ce CME était bien plus extrême que les événements solaires typiques. La clé pour l’identifier n’était pas l’observation visuelle, mais la détection d’une rafale distincte d’ondes radio de deux minutes s’échappant de l’étoile.

“Ce type de signal radio n’existerait tout simplement pas à moins que la matière n’ait complètement quitté la bulle de puissant magnétisme de l’étoile”, a expliqué Joe Callingham de l’Institut néerlandais de radioastronomie. Les résultats, publiés dans Nature, ont été rendus possibles grâce aux données du Low Frequency Array (un réseau de radiotélescopes à l’échelle du continent) et de l’observatoire spatial XMM-Newton.

Pourquoi c’est important : l’habitabilité des exoplanètes est menacée

Cette découverte est cruciale car les étoiles naines rouges sont les étoiles les plus abondantes dans notre galaxie et elles hébergent fréquemment des planètes dans leurs zones habitables. Cependant, ces zones habitables sont beaucoup plus proches de l’étoile que de l’orbite terrestre, exposant toutes les planètes en orbite à des rayonnements intenses et à de fréquentes et puissantes tempêtes stellaires.

Le matériau éjecté du StKM 1-1262 se déplaçait à environ 5,37 millions de mph, une vitesse rarement observée dans les CME solaires. Une telle force pourrait facilement détruire l’atmosphère des planètes voisines, laissant leurs surfaces stériles et exposées à des radiations mortelles. Cela soulève de sérieuses questions sur l’habitabilité à long terme des planètes autour des naines rouges, malgré leur prévalence.

Météo spatiale et atmosphères planétaires

La capacité des planètes en orbite autour des naines rouges à conserver leur atmosphère reste une inconnue majeure. Alors que le champ magnétique et l’atmosphère terrestres nous protègent des pires effets des tempêtes solaires (comme on l’a vu lors d’événements comme la panne de courant au Québec en 1989), les planètes autour des naines rouges ne disposent pas d’une telle protection.

Les chercheurs étudient activement cette question à l’aide de télescopes avancés comme le télescope spatial James Webb de la NASA. Un programme d’observation hautement prioritaire, dirigé par Néstor Espinoza, vise à détecter le dioxyde de carbone atmosphérique sur les exoplanètes rocheuses grâce à une technique appelée méthode de l’éclipse secondaire. Le télescope spatial Hubble étudie également le rayonnement ultraviolet émis par ces étoiles afin d’évaluer leur impact potentiel sur l’habitabilité planétaire.

Implications pour la recherche de la vie

Si de futures observations confirmaient que les planètes rocheuses autour des naines rouges ne peuvent pas retenir leur atmosphère, cela réduirait considérablement la recherche de mondes habitables. Cependant, même ce résultat négatif serait précieux, car il mettrait en évidence les conditions uniques qui ont permis à la vie de s’épanouir sur Terre.

“Si vous découvriez qu’aucun d’entre eux n’a d’atmosphère, ce serait assez triste, mais aussi assez intéressant. Cela signifierait que notre système planétaire est en fait vraiment, vraiment spécial”, a déclaré Espinoza.

Les futurs observatoires continueront de surveiller les éruptions stellaires et de cartographier leur influence sur les environnements exoplanétaires, fournissant ainsi une image plus claire de l’endroit où pourraient résider les candidats à la vie les plus prometteurs. Cette découverte souligne l’importance de comprendre la météo spatiale au-delà de notre système solaire dans la quête de mondes habitables.